文物里的煙火人間

|

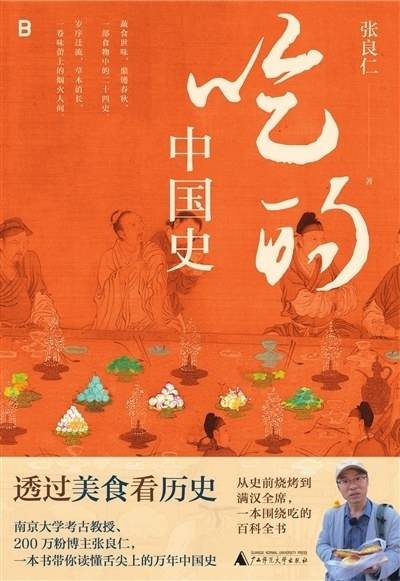

歷史的風煙總在王朝的更迭中消散,但灶臺上升起的炊煙卻從未斷絕。當我們翻開《吃的中國史》,那些被青銅器銘文、陶片、殘片、墓葬遣策封存的飲食記憶,便在考古學家的筆下化作鮮活的生活圖景。

■ 當文物開始“說話”

2002年,青海民和喇家遺址的考古發現曾震驚學界:“一個橘紅色的陶碗里藏著面條狀遺物,色澤新鮮如昨,經檢測竟是小米粉制成”。四千年前的黃河岸邊,先民們面對黏性不足的小米粉,究竟如何將其塑成面條?這個未解之謎讓考古現場充滿了生活的質感。作者想象著喇家先民在黃土臺地上,“用石磨盤研磨粟米,在陶罐中揉制面團,或許借助草木灰水增加黏性,在蒸騰的熱氣中完成這場面食的最早嘗試”。這碗面條不僅是食物的遺存,更是文明的切片——它見證了西北旱作農業區的先民如何利用有限的粟黍資源,創造出改變飲食結構的面食雛形。

當考古隊員打開一號漢墓的云紋漆鼎時,“完整的藕片清晰可見,呈乳白色,孔眼清晰,和今天的藕片沒有什么不同。但在后續的多次搬動中,藕片不斷地減少,等到用卡車運到博物館后,藕片已經全部消失——它們在兩千年的浸泡中氧化,一見陽光便炭化瓦解”。更令人稱奇的是陶罐中的楊梅“罐頭”,“顏色紫紅,果肉豐滿,帶著青綠色的果柄,仿佛剛剛采摘下來”,讓人遙想西漢貴族在夏日宴飲時,如何用冰鎮楊梅消解暑氣。

這些沉睡于地下的文物,在作者筆下化作了有溫度的生活場景:廚師在案板前切配食材,侍者用漆盤端送珍饈,宴會上酒酣耳熱之際的笑談,都隨著文物的細節復活。

■ 考古現場的味覺重構

廚房從來都是文明的實驗室。考古發現與文獻記載的交織,讓飲食史擺脫了空洞的想象。當先民在新石器時代發明陶器,蒸煮法便成為改變飲食史的偉大創造。河姆渡遺址的陶釜底部,“焦黑的鍋巴顆粒完整,肉眼可見,那是7000年前最早的米飯殘留”;良渚古城的稻田里,“整齊的溝渠和灌溉系統長達數公里,先民們用‘草裹泥’技術堆筑堤壩,將沼澤改造成萬畝良田,使水稻產量較河姆渡時期提升2.2倍”。到了宋代,鐵鍋的普及帶來了烹飪革命,“北宋用煤煉鐵,生鐵年產量從西漢的5000噸躍升至15萬噸,鐵鍋終于‘飛入尋常百姓家’。這種傳熱極佳的炊具讓‘炒’成為主流技法,‘鍋氣’賦予菜肴獨特風味,至今仍是中餐的靈魂”。

食材的馴化與傳播,更是一部文明的奮斗史。北方的粟黍、南方的水稻,在一萬年前的新石器時代就奠定了中國農業的基礎。當小麥穿越中亞草原來到黃河流域,“董仲舒建議武帝推廣種麥,氾勝之在關中培育出耐旱的‘宿麥’,到了唐代,‘小麥入稅’標志其成為北方主食,《燒尾宴食單》里三十九道面食,盡顯麥作的輝煌”。美洲的番薯、玉米在明末傳入,“福建人陳振龍將番薯藤纏在纜繩上偷運回國,乾隆年間推廣至西北,這種‘不挑地、易生長’的作物,在災年救活了無數百姓”。

每一次物種的交流都伴隨著技術的革新:河姆渡人用骨耜翻耕水田,磁山先民在糧窖里儲存5萬公斤粟米,明代福建人將番薯藤纏在纜繩上帶回中土,這些智慧都沉淀在民族的生存基因里。

飲食禮儀的演變則是文明進步的鏡像。兩周時期的列鼎列簋制度,“天子九鼎八簋,諸侯七鼎六簋,鼎中牲肉、簋中谷物,成為貴族等級的象征,虢國國君墓出土的七鼎六簋,正合‘諸侯之禮’”;宋代市井飲食的繁榮,打破了門閥飲食的壁壘,“汴京夜市的‘州橋小吃’通宵達旦,‘白湯餅’‘炸油餅’香氣彌漫,勾欄瓦舍里的平民百姓,用一碗熱氣騰騰的面食,吃出了市民社會的蓬勃生機”。到了清代,滿漢全席的誕生更是民族融合的味覺結晶,“滿席的燒鹿肉與漢席的清蒸魚同列,蒙古諸王與漢族大臣共飲馬奶酒,飲食超越了果腹的范疇,成為‘滿漢一家’的文化象征”。

■ 歷史里的飲食記憶

飲食史從來不是只寫珍饈美饌,更記錄著生存的艱辛。光緒年間的“丁戊奇荒”,“河南境內赤地千里,《申報》記載災民‘煮人肉以食’,考古發現的荒蕪村落遺址,印證了這場一千萬人餓死的慘劇,讓我們深知糧食安全始終是文明的底線”。1942年的河南饑荒,“旱災與蝗災肆虐,百姓啃樹皮、食泥土,300萬人命喪饑荒,這段歷史與今日河南糧倉的豐盈形成殘酷對照,提醒著我們‘一粥一飯,當思來處不易’”。

但在苦難之外,飲食也是慰藉心靈的良藥。蘇軾在黃州發明“東坡肉”,用廉價的豬肉烹出人間至味,在貶謫生涯中以美食對抗命運的顛簸;陸游在山陰農村寫下“莫笑農家臘酒渾,豐年留客足雞豚”,描繪出民間宴客的溫情畫面,“農舍里殺豬宰雞,熱酒燙壺,木桌上擺著新麥做的炊餅,鄰里笑談聲穿透紙窗,構成了最溫暖的人間煙火”。

這些文人與美食的邂逅,讓飲食超越了物質層面,成為文化精神的寄托。李白在胡姬酒肆痛飲葡萄酒,“西域傳來的葡萄在長安釀成美酒,酒杯碰撞間,是絲路駝鈴與長安月光的交織”;乾隆下江南偏愛江南竹筍,“《乾隆三十年江南節次膳底檔》記錄他一日兩餐必食竹筍,帝王的口味里藏著江南的水土靈秀”。

■ 在碗碟間看見中國

《吃的中國史》最動人之處,在于它打破了傳統史書的宏大敘事,將鏡頭對準了灶臺、餐桌、市集這些“小”場景。當我們看到喇家先民為制作小米面條而摸索面團塑形,“小米粉黏性不足,他們或許嘗試過添加野菜汁或動物油脂,在無數次失敗中尋找最佳配比,最終成就了‘中華第一面’”;看到宋代廚師在鐵鍋前揮舞炒勺,“猛火快炒間,青菜的脆嫩、肉片的鮮香瞬間激發,這種‘鑊氣’烹飪法,讓尋常食材化作舌尖上的盛宴”;看到清代御膳房為皇帝壽宴準備千道菜肴,“御廚們凌晨便開始熬制高湯,燕窩要泡發三日,魚翅需文火慢煨,每道菜的擺盤都暗合陰陽五行,飲食在此成為禮儀與權力的具象”,會突然意識到:所謂文明,正是無數普通人在煙火日常中創造的奇跡。

這本書仿佛一場跨時空的對話。考古學家在遺址中尋找食物殘留,“賈湖遺址的陶罐里,9000年前的葡萄酒殘留物帶著野葡萄的酸澀,那是先民最早的釀酒嘗試”;歷史學家在文獻里爬梳飲食記載,“《齊民要術》中的‘蒸餅法’與敦煌文書里的‘胡餅價目’,拼貼出北朝飲食的多元面貌”;而作者則像一位高明的廚師,將這些素材燴成一鍋滋味綿長的文明之湯。當我們在書中讀到“辣椒用短短百年征服中國人的餐桌,在四川與花椒相遇,成就了‘麻辣’傳奇;在貴州與缺鹽的山地結合,化作解膩的‘糊辣’蘸水”,讀到“豆腐湯、炒豆芽等市井之食登上宮廷菜單,乾隆南巡時竟對‘炒豆芽’贊不絕口,讓御膳房添入常膳”,會忽然明白:飲食的變遷從來不是孤立的,它與農業技術、政治格局、文化心理息息相關。

合卷之際,眼前浮現的是書中那些充滿煙火氣的場景:河姆渡人在干欄式房屋里蒸煮米飯,“陶釜中冒出的熱氣模糊了木窗,孩子們追逐著飄落的稻花,老人用骨鐮收割成熟的稻穗”;長安市民在西市購買胡餅,“餅爐前圍滿百姓,爐匠將撒滿芝麻的餅坯貼入爐壁,金黃的胡餅一出爐,便被搶購一空”;廣州商人在十三行碼頭裝卸蔗糖,“褐色的糖塊堆成小山,水手們哼著民謠,將中國蔗糖運往東南亞,換取香料與珠寶”。這些場景連綴成一條文明的長河,而我們每個人都是這條河的繼承者。

《吃的中國史》讓我們懂得,所謂歷史,從來不是遙不可及的英雄史詩,而是藏在一粥一飯里的生存密碼,是刻在味蕾上的文明記憶。在這個快餐文化盛行的時代,這本書如同一場溫暖的提醒:面對食物時,不妨慢下來,想一想食材從何處來,歷經了怎樣的遷徙與演變,承載著多少代人的摸索與創造。因為每一種味道的背后,都藏著一個民族的興衰榮辱,每一次咀嚼的瞬間,都是與歷史的一次溫柔觸碰。這或許就是飲食史的魅力:它讓我們在煙火氣息中,觸摸到文明最真實的溫度。

(原載《天津日報》,作者為王小柔)

編輯:但堂丹

相關新聞

-

丁小強:修好黨史和新中國史這兩門“必修課”

丁小強在市委常委會主題教育第四期讀書班上強調修好黨史和新中國史這兩門“必修課”咸寧網訊咸寧日報全媒體記者朱哲、通訊員...

-

有料有戲有視野的中國史

《看不夠的中國史》, 《國家人文歷史》編著,四川人民出版社2021年12月出版。

-

聯播+丨跟著習近平學黨史——知史愛國

”回望中國近代以來180多年的斗爭史、我們黨100年的奮斗史和新中國70多年的發展史,了解一個個推動中華民族朝著偉大復興不斷...

-

新書薦讀

《魯迅與國學》內容簡介:本書按照魯迅思想發展演進的軌跡,一方面考察他在金石學、考古學、文字學、文學、哲學、民俗學等國...

-

如長河,在歲月中流淌 ——書寫藏在故宮里的中國史

提及“故宮”兩字,人們腦海中往往會浮現朱紅與明黃相間的宮殿,繼而聯想起在這片宮殿建筑群里的明清歲月。

-

【宣傳闡釋習近平新時代中國特色社會主義思想】 在新中國史上...

新時代10年,以習近平同志為核心的黨中央把人民對美好生活的向往作為奮斗目標,以偉大的歷史主動精神、巨大的政治勇氣、強烈...

-

新書薦讀

《去家訪:我的二本學生2》內容簡介:《去家訪》是黃燈繼《我的二本學生》之后推出的新作,記錄了她在2017年—2022年走訪自己...

-

牢記囑托 建成支點·走進重點項目 | 小米智能家電工廠:主體...

小米武漢智能家電工廠生產負責人黃鵬:2026年我們形成40億的產值規模、200萬套的產能,未來我們峰值可以做到100億的產值、700...

-

向新而行!在時代風口鍛造“湖北創新”

“民營經濟發展前景廣闊大有可為”新時代浪潮奔涌,湖北民企以創新為劍,在科技自立自強的征途上劈波斬浪。

-

與畫眉為鄰

畫眉覓食,畫眉嬉水,畫眉抱窩,畫眉曼舞,精彩不斷,我情不自禁地用手機拍攝記錄畫眉的美好瞬間,與微信朋友們一起分享,獲...

① 凡本網注明"來源:咸寧網"的所有作品,版權均屬于咸寧網,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明"來源:咸寧網"。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。

② 凡本網注明"來源:xxx(非咸寧網)"的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。

③ 如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。

娛樂新聞

-

人藝“經典保留劇目恢復計劃”開篇之作 《風雪夜歸人》4月25...

2025-03-27

2025-03-27

-

摘下神探濾鏡 《黃雀》講述充滿“鍋氣”的人物和故事

2025-03-27

2025-03-27