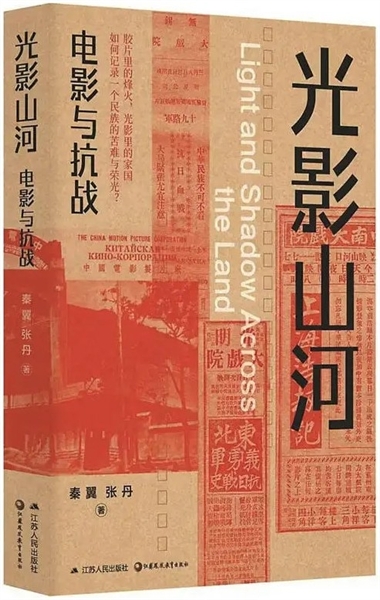

勾勒抗戰電影全景,揭示其多元、復雜與內在韌性 光影鑄史 抗戰留痕

|

抗戰時期電影不僅是抗戰宣傳的鼓動者,更是這段民族集體記憶的傳承者。在抗日戰爭勝利80周年與中國電影誕生120周年的交匯點上,對“十四年抗戰”期間中國電影發展作全景式研究的《光影山河:電影與抗戰》無疑意義不凡。

彌合“黑洞”:

重構抗戰電影的全景敘事

有關中國淪陷時期電影的研究,長期以來在中國電影史領域近乎是一個“黑洞”。進入21世紀,仍然缺乏“基于十四年抗戰并連綴抗戰前后”的研究,《光影山河:電影與抗戰》(以下簡稱《光影山河》)一書正是致力于此。

1937年全面抗戰前,出現了大量旨在喚醒民眾、動員抗日的電影作品,如聯華公司出品的《狼山喋血記》《小玩意兒》等故事片,《十九路軍抗日血戰史》《淞滬抗日陣亡將士追悼會》《東北義勇軍抗日戰史》《熱河血淚史》《上海浩劫記》等抗戰紀錄片。聲音元素的加入,特別是那些激昂的抗戰歌曲和配樂,極大地強化了電影的感染力。

對于1937—1945年全面抗戰時期,《光影山河》對四個主要區域進行全景式描繪,即以重慶為中心的大后方電影,以延安為中心的根據地電影,以上海為中心的“孤島”和淪陷時期電影,偽滿和華北淪陷區電影。

以往研究常低估“孤島”電影的價值,《光影山河》通過詳實史料指出,身處政治高壓環境的中國電影人,通過《木蘭從軍》《文素臣》等古裝片宣揚“忠孝節義”等傳統價值,或通過《新地獄》《孤島春秋》等時裝片反映“孤島”民眾的現實困境,隱晦地傳遞抗爭意識。留守上海的左翼影評家阿英等人利用電影評論陣地揭露日本人收買上海電影界的陰謀,進行文化的抗日斗爭。

《光影山河》以“十四年抗戰”為縱向時間軸,以戰時多區域電影產業發展為橫向空間軸,編織出一幅被以往“革命史觀”所遺漏的、更為完整的抗戰時期中國電影全景圖。它打破了以往電影史研究將“抗戰電影”局限于非淪陷區官方或進步電影創作的單一敘事,通過對“孤島”“淪陷區”電影個案研究,揭示了戰時中國電影發展的多元性、復雜性和內在韌性。在彌合“黑洞”的同時,該書有力地證明了部分淪陷區電影絕非簡單的“漢奸電影”標簽所能概括,而是民族意志在極端困境下的一種特殊而堅韌的表達形式。

打破割裂:

電影史學研究的范式突破

李少白認為,電影歷史學作為電影學和歷史學的一個交叉學科,兼有電影和歷史的雙重品格。電影在近代中國早已超越單一的商品屬性,成為政治宣傳、社會交往與文化博弈的重要媒介,與中國追求獨立、自由、民主、統一、富強的發展進程緊密交織,唯有樹立開放的電影史觀念,才能形成完整的中國電影發展脈絡。

《光影山河》正是這一研究范式的實踐。該書將電影史嵌入民族存亡的宏大“戰爭史”框架之中,通過豐富史料展示電影人在戰爭下通過電影實現自救、抗爭與重生的歷程。其核心貢獻在于兩方面:一是更新中國電影史研究范式,以“實在論”史觀對戰時大后方、根據地、孤島、淪陷區等多元空間的電影生產、傳播與接受進行延續性考察,打破以往割裂的地域研究局限;二是史料突破,1941年至1945年淪陷區電影史料的搜集一直是中國電影史研究中難以克服的困境。《光影山河》通過系統挖掘報刊、檔案及戰時海關數據、膠片進口記錄、影院上座率報表等文獻,發現了中日電影界圍繞“膠片”展開的隱蔽角力,進而展現戰爭對電影產業鏈的摧毀性影響。

“膠片危機”是抗日戰爭中,日偽絞殺中國電影產業的縮影。全面抗戰爆發后,中國進口貿易受到重大影響,使嚴重依賴外國供應的電影膠片及炭精棒瀕臨枯竭,導致制片與放映成本激增。從業者被迫采取極端應對措施,即縮短影片時長、停拍故事片、將有聲片轉為無聲放映,甚至拆解聲帶片作副片使用。上海電影界曾嘗試通過行業聯盟直購外國膠片并推進國產化,但均因日軍的侵華戰爭而失敗。日偽政權趁機以低價膠片為誘餌滲透上海影業,“中聯”至“華影”的蛻變標志多數上海私營電影公司淪為日偽宣傳工具,最終使上海電影業在“膠片扼喉”下全面淪陷。戰后,中國電影業發展充分吸取“孤島”和淪陷時期慘遭吞噬兼并的教訓。以“昆侖”“文華”為代表的“戰后新電影”創作群體,在有限的資源下,更加注重打磨劇本和提升影片藝術性,整體藝術水平相比戰時有了顯著進步。從戰前資本壟斷、戰時殖民壓迫到戰后藝術重生,膠片危機不僅是產業困局,更是中國電影人在民族危亡中尋求文化主體性的縮影。

多重驅力:

抗戰時期中國電影的文化表達

抗戰時期中國電影的發展,在戰爭外因與傳統內因的影響下形成了復雜的敘事動力與文化譜系。這一時期的電影文化,是中國傳統美學、革命思潮以及侵略者妄圖實現的文化同化及其對抗的綜合表達。

《光影山河》引入趙汀陽提出的中國文化的“旋渦模式”概念,進行了淪陷區電影文化分析。在淪陷時期中日“合拍”的《萬世流芳》中,日本影星李香蘭飾演的“鳳姑”以孤女身份暗示淪陷的東北地區,在外敵入侵的背景下,小心求生,卻時刻堅守自己的善惡底線。歌舞片《萬紫千紅》則運用了“日本人極力貶低并逐漸禁止的美國電影范式”。侵略者的文化宣傳策略被卷入中國文化“旋渦”,在其內在邏輯下被重新詮釋與塑造,凸顯了中國文化在逆境中轉化吸收外來元素的獨特機制。

抗戰時期的中國電影,是在多重文化力量交織作用下艱難前行的。它既是戰前已確立的、注重民族美學表達與社會關懷的傳統延續;也是在民族危亡關頭,受“左翼文化運動”感召,以“現實主義”為武器投身救亡洪流的戰斗號角;更是在淪陷區特殊語境下,中國深厚的文化“旋渦”展現的驚人韌性。這多種力量相互滲透、作用,共同書寫了中國電影在抗戰烽火中的悲壯篇章,為戰后的電影復興奠定了復雜而深刻的基調。

(原載《北京日報》,作者為李伯紳)

編輯:但堂丹

上一篇:

在命運浪潮中探尋生命的真諦

下一篇:

春游三清山

相關新聞

-

第十屆北京國際電影節公益直播系列活動為中國電影助力、助威

8月29日,為期8天的第十屆北京國際電影節圓滿落幕。第十屆北京國際電影節開幕現場8月22日至29日,北京國際電影節力邀華少、林...

-

電影產業應加快共構、共謀、共建大電影市場

北京電影學院黨委副書記、副校長胡智鋒指出,當前中國電影產業的核心鏈條仍是制作電影本身,對電影的評價指標主要還是聚焦票...

-

第33屆中國電影金雞獎提名名單揭曉

第33屆中國電影金雞獎提名名單7日在京揭曉, 《少年的你》《白云之下》《奪冠》《我和我的祖國》《春潮》《誤殺》獲最佳故事片...

-

十余部電影“點燃”2021年五一檔

題:十余部電影“點燃”2021年五一檔新華社記者國家電影局5日發布統計數據, 5月1日至5日17時,全國電影票房達16.03億元,其中...

-

第二十屆華表獎頒獎活動將于4月27日在青島舉行 展現新時代電...

今年華表獎頒獎活動首次走出北京,在青島舉辦,屆時數百位電影界代表將出席頒獎活動,合力展示中國電影人團結奮斗的精神面貌。

-

第二十屆中國電影華表獎揭曉

第二十屆中國電影華表獎參評影片為2022年7月1日至2024年6月30日期間上映的國產優秀影片,包含故事片、少兒題材影片、農村題材...

-

宋佳太有魅力了,穿白色裙裝高級迷人,獨特氣質盡顯

說到宋佳,這位女演員,大家對于她的作品都非常熟悉了,畢竟她出演過非常多的影視作品,也獲得過很多不錯的獎項。我們可以看...

-

于冬、姚晨談挑戰與機遇 中國電影業正在浴火重生

中國電影經過這場疫情的洗禮,每一家電影企業都是浴火重生。昨天,在第十屆北影節“探尋電影之美”高峰論壇上,電影人于冬、...

-

技術賦能助力講好中國電影故事

——第33屆中國電影金雞獎圓滿落幕,中國移動咪咕5G+VR直播見證影帝誕生11月28日晚,第33屆中國電影金雞獎紅毯儀式及頒獎典禮...

-

在對銀幕影像的考察中解讀中國社會的運行狀況 社會變革在影像...

本書在系統梳理電影對改革開放的再現方面做出創新,對打造本土化的電影敘事和話語體系、講好中國故事、建立健康的電影形態和...

① 凡本網注明"來源:咸寧網"的所有作品,版權均屬于咸寧網,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明"來源:咸寧網"。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。

② 凡本網注明"來源:xxx(非咸寧網)"的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。

③ 如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。

娛樂新聞

-

人藝“經典保留劇目恢復計劃”開篇之作 《風雪夜歸人》4月25...

2025-03-27

2025-03-27

-

摘下神探濾鏡 《黃雀》講述充滿“鍋氣”的人物和故事

2025-03-27

2025-03-27