煌煌漢服 熠熠生輝 ——評《何以漢服》

| ||

|

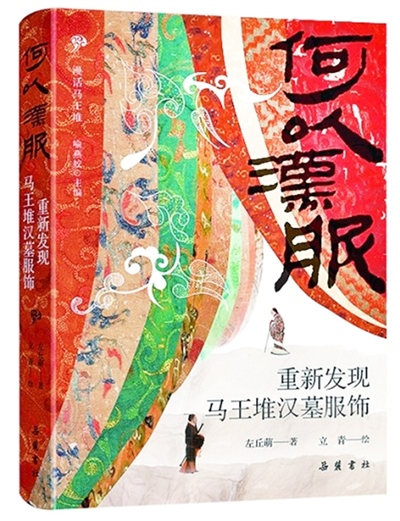

2024年,是長沙馬王堆漢墓完成考古發掘50周年。由青年學者左丘萌所著的《何以漢服:重新發現馬王堆漢墓服飾》(以下簡稱《何以漢服》)一書的出版,可謂應時而生。

這部著作以考古學的嚴謹與文學的筆觸,為我們開啟了一扇通往西漢初年服飾文化的大門。它不僅是一部漢代服飾科普著作,更是一場跨越兩千年的文明對話,引領讀者窺見彼時衣冠所彰顯的審美與信仰。書中那些歷經兩千余年依舊絢麗的絲織品,不僅訴說著古代紡織技藝的高超,更映照出一個文明在特定歷史節點的風貌。

漢服風貌實證

在閱讀這本書之前,需要厘清一個概念——書名中的“漢服”,特指漢代服飾,而非當下泛化的中國傳統服飾概念。后者在學術語境中,通常以“華服”指代。

《何以漢服》全書分為十部分,圍繞九個維度——織造、染色、添花、制衣、時尚、穿著、禮制、佩飾、梳妝——全景式呈現馬王堆漢墓服飾所蘊含的技術、藝術與文化內涵,堪稱對馬王堆漢墓服飾文化的系統梳理。與一般學術著作不同的是,作者將艱深的學術成果轉化為曉暢的語言,讓讀者能全面地理解馬王堆漢墓的考古背景,服飾的面料工藝、染色技術、紋樣演變、款式、時尚流變,漢代穿衣的禮制、佩飾與梳妝,堪稱一部翔實的西漢“穿搭指南”。書中還大量運用文物圖與手繪示意圖,既增強了論述的說服力,又讓讀者能夠直觀感受漢代服飾之美。

例如,該書第一章對平紋絲織物“縑”的介紹,不僅引《說文·系部》(“縑,并絲繒也”)、《釋名·釋采帛》(“縑,兼也,其絲細致,數兼于絹。染兼五色,細致不漏水也。”)等經典闡釋其形態,還配有馬王堆1號漢墓出土的一個盛裝土珠璣的“縑囊”圖片,輔之以當下繪制的縑織物結構圖,讓讀者對漢代織物的狀貌有直觀的了解。

再如,該書第三章對“印花”的介紹,不僅用平實的語言一一分析印花的顏料、用具、步驟,還廣泛援引《考古》雜志、《西漢南越王墓》等書籍里的實物圖片,生動介紹相關工藝。

又如,該書第五章對漢初服裝風格的介紹:鑒于漢初尚儉,一種用料更為節省的新樣衣式“直裾袍”,在這時出現了。該款式用料要比楚式尖角續衽的款式儉省得多,甚至衣物上繁復華麗的紋飾,也不再使用費工且不符合朝廷所倡節儉精神的刺繡來制作,而是采用相對更簡易的印繪形式實現。尤為有特色的是這種服裝下裳部分的裁制——大概當時人一方面要維持朝廷倡導“裙不曳地”的大原則,一方面又傾心于曾經在戰國時期風靡的曳地長衣帶來的美感——于是直接運用立體剪裁成型手法,將下裳的寬緣制作成上窄下寬的梯形。這段介紹,不僅文字表述清晰,點明了服裝風格形成的社會原因,還配發大量漢代彩繪陶俑照片及漢服形態構擬圖,讓漢初的這種風尚一目了然。

馬王堆服飾的特殊價值在于其考古證據的完整性——織物殘片、成衣實物、遣策清單及簡牘文字等多維度的遺存,罕見地保留了從織造到穿著的全流程信息。這些文物成為研究西漢初期服飾制度的有力證據,如作者所言,它們以實物的方式重現了漢代生活圖景。

書名中的“重新發現”一詞,呼應了書中的創新成果,如:出土文獻釋讀(綴合殘簡、考釋服飾相關文字)、名物考證(文獻與實物互證特定衣物)、紡織工藝(解析織造工藝與服飾結構)、藝術史研究(紋樣風格與傳承關系)、制度史探析(結合禮制記載分析周禮與漢代信仰)。

服飾制度新解

除了詳細分析論證漢初服飾風貌之外,《何以漢服》還有以下創見。

專門對服飾禮制進行探討,提出辛追(轪侯夫人,馬王堆一號墓主人)服飾“承舊制”,而轪侯之子(馬王堆三號墓主人)服飾“應新制”。

作者通過對馬王堆一號墓出土衣物的精細分析,發現其嚴格遵循《儀禮·士喪禮》:小殮時精美羅綺衣物穿于內側,絹衣在外。大殮時精美的綺羅衾被覆蓋于外,絹衾在內,多余衣物另置竹笥隨葬。據此,該書認為,辛追殮服實物印證了先秦喪葬禮制在漢初的延續。作者將辛追的服飾與《周禮》所記載的侯伯夫人的禮服進行對照,推測其部分服飾可能屬于禮儀性裝束,而非純日常衣物。作者還指出,辛追的服飾風格是戰國時期楚地貴族審美傳統的延續,曲裾深衣、云氣紋等大量地保留了楚風。

書中推測,三號墓出土的《車馬儀仗圖》中墓主人所著的皂色深衣“袀玄”,為漢代承襲秦制的祭服。“袀玄”是上下聯屬的深衣,功能上屬于外罩一類的服飾。漢文帝時,“袀玄”被定為歲首朝賀的朝服,沿用至東漢。《車馬儀仗圖》表明,西漢初年,男性貴族服裝嚴格遵循禮制,凸顯了對中央王朝的服從。

注意到服飾風格在性別上的差異性。

與男性“袀玄”遵循統一標準相比,辛追的服裝則強烈體現了楚地的審美——紋樣上,“乘云繡”“信期繡”等延續了戰國楚式飄逸的風格;工藝上,保留了手工特色(如“信期繡”中錯用了紋樣,但因羅綺珍貴,而“將錯就錯”);文化上,服飾成為楚貴族群體記憶的載體。這一特征說明,西漢初期,與男性服裝注重與中央規制保持一致相比,女裝的選擇更為多樣,體現了男服“重禮”、女服因為文化習慣而“尚情”(保留更多地域習俗)的區別。

此書還對部分織物的功能和紋飾流行的原因提出了新見解。

例如,作者對素紗的雙重角色進行了探討,提出素紗制作的單衣不僅屬于外穿罩衣,也是一種穿著在“六服”之內的襯衣。筆者以為,據鄭玄所注的《周禮》,素紗理解為“六服”(包括夾衣、綿衣兩種)的襯里還是比較妥帖的,功能是用以襯托“六服”面料的紋樣色彩。再如,作者對“乘云繡”紋樣標準化的原因作了推測,提出“乘云繡”紋樣跨越三百年、遍及南北貴族墓,可能是中央朝廷試圖通過規制服飾和禮儀對各地進行控制的結果。

在書中,作者還以考古實物為“針”、文獻為“線”,揭示漢代服飾制度在實踐過程中的復雜性,其研究展現了服飾作為“制度載體”與“情感媒介”的雙重本質,為理解漢代物質文化與精神世界提供了新的視角。

學術新見迭出

近年來,漢代服飾研究論著迭出。2016年出版的《漢代服飾的考古學研究》,運用考古類型學等方法,系統探討漢服的形制、演變、傳播及文化動因。2018年出版的《馬王堆漢墓服飾研究》,全方位梳理馬王堆漢墓出土服飾,考證其名稱、源流、工藝與制度。2024年出版的《漢服的形成》,綜合運用考古材料與文獻證據,揭示東周秦漢時期服飾的基本面貌和發展脈絡。這些著作學術性強、專業價值高。

《何以漢服》一書,在綜合了解前人成果基礎上,也有自己的開拓。全書以馬王堆漢墓出土服飾為核心,構建了早期漢代服飾研究的完整框架,在方法論、理論建構和學術視野三方面表現突出。

方法論層面,作者運用實物與文獻互證的研究范式,提出不少新的見解。例如“染色”部分,作者區分了植物染、礦物染和生物染三種主要方法,并通過具體案例展示了古人如何利用自然界資源“制造”出自己喜愛的色彩。特別值得注意的是,書中關于“齊紫袨服最矜貴”的討論——由于需要從東海之濱的紫貝中提取染料,紫色絲綢極其昂貴,齊桓公喜好紫色服飾,造成了當時齊國上下都追求穿紫色衣服的奢靡風氣,以至于齊桓公不得不向管仲求教如何制止這種風尚。這種對色彩背后經濟成本與社會地位的揭示,讓我們得以理解為何漢代會形成嚴格的服色制度。在“添花”部分,作者對印花、敷彩、刺繡等工藝的考證尤為精彩——提出馬王堆漢墓出土的“綺織物”是暗花織物的泛稱;考證“越閨錦”屬于一種有角母羊的動物紋錦;原名為孔雀水波紋錦的織物,應被稱作鳧翁錦;“方棋紋繡”,應名為連(見圖1)繡;等等。作者還通過馬王堆帛畫中的穿衣形象、遣策文字記錄與實物的比對,梳理出當地“楚服”向“漢服”轉型的關鍵節點。

理論建構層面,作者秉持動態的服飾史觀,證明“朝代更替即服制劇變”的線性史觀并不正確。以辛追夫人保留楚風的穿搭為例,作者證明了服飾風尚具有跨朝代的延續性。作者還揭示了官方制度(如標準化的“乘云繡”)與民間逾越(如商賈穿錦)始終并存的復雜關系。這種視角打破了傳統服飾史研究的僵化框架,為理解服飾文化的演變提供了新思路。

視野拓展層面,作者通過跨區域文化的比較,勾勒出戰國末年至西漢初年長江流域的服飾面貌。書中通過馬王堆出土的絲織品與湖北江陵楚墓、廣州南越王墓出土文物的比較,發現辛追衣飾中楚地“尚赤”習俗與朝廷推行的秦制“尚黑”制度并存,證明在漢代初期,地方文化仍然擁有頑強的生命力。更值得注意的是,書中指出,馬王堆部分紋樣與匈奴、滇文化中的紋樣相似,將漢代服飾研究置于更廣闊的文明交流視野中考察,為東亞服飾文化的早期交流提供了新證。

綜而觀之,《何以漢服》以馬王堆漢墓服飾為鑰匙,揭示了漢代文明的密碼。它不僅是嚴謹的學術著作,更以生動的筆觸展現了服飾中的技術、藝術與文化,是對中華美學的又一次溯源。

(原載《光明日報》,作者為王樹金)

編輯:但堂丹

上一篇:

青年楷模何功偉(十四)

下一篇:

新書薦讀

相關新聞

-

湖南發現兩座東漢至兩晉墓葬 為江南古民俗研究提供新參考

炊煮用具青銅釜、青瓷器、五銖銅錢、陶器……記者20日從湖南省文物考古研究所獲悉,在湖南省資興市唐洞街道發現的兩座東漢至兩...

-

山西垣曲北白鵝墓地出土周代虢國重器

山西省考古研究院今日發布垣曲北白鵝墓地重大考古發現,經過近9個月的緊張發掘,考古工作者在該墓地發掘出一處周朝王卿高級貴...

-

銀梳

圖/文咸寧日報全媒體記者陳希子?金銀盛世里,多少繁華夢。隔著玻璃柜,看著梳子上精巧的花紋雕飾,你很難斷定它是一件單純的...

-

新疆吐魯番哈拉和卓墓地:再現漢唐文化融合下的生活圖景

光明日報記者王瑟春節前,新疆文物考古研究所發布《吐魯番阿斯塔那—哈拉和卓墓地·哈拉和卓卷》,正式公布對哈拉和卓墓地考...

-

在三星堆的“郊區” 蜀人生活了五千年

不久前,一件與《憤怒的小鳥》中的豬“撞臉”的泥塑陶豬,從正在發掘中的四川廣漢聯合遺址“出圈”成為焦點新聞。而在現場考...

-

走進國博“天地同和”展 古代樂器,撥動你的心弦

賈湖骨笛中國國家博物館供圖西周四虎镈鄒雅婷攝商代婦好墓鸮紋特磬鄒雅婷攝唐代李貞墓三彩騎馬樂俑范立攝提起中國古代音樂,...

-

國博:140余件青銅器展現早期中國多彩文明

最早出現“中國”一詞的西周早期著名禮器何尊、記載武王伐紂準確時間的國之重寶利簋……14日, “宅茲中國——寶雞出土青銅器...

-

“曾世家”文物特展 述說曾國八百年傳奇史(組圖)

出土銘文器物還原“曾世家”湖北日報全媒記者海冰王晶通訊員曾攀黃敏在鮮有史料記載的情況下,一部“曾世家”何以被還原?專家...

-

“文物醫生”施妙手 千余青銅器“顏值”如初

9月16日,我省“考古出土曾國青銅文物保護修復項目結項驗收會”在京山召開,經專家組實地考察、評審,該項目通過驗收。項目負...

-

1200多年前唐代將士如何戍邊

新疆克亞克庫都克烽燧遺址考古發現——1200多年前唐代將士如何戍邊光明日報記者王瑟光明日報通訊員王一坤“春景漸芳,暄和未...

① 凡本網注明"來源:咸寧網"的所有作品,版權均屬于咸寧網,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明"來源:咸寧網"。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。

② 凡本網注明"來源:xxx(非咸寧網)"的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。

③ 如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。

娛樂新聞

-

人藝“經典保留劇目恢復計劃”開篇之作 《風雪夜歸人》4月25...

2025-03-27

2025-03-27

-

摘下神探濾鏡 《黃雀》講述充滿“鍋氣”的人物和故事

2025-03-27

2025-03-27