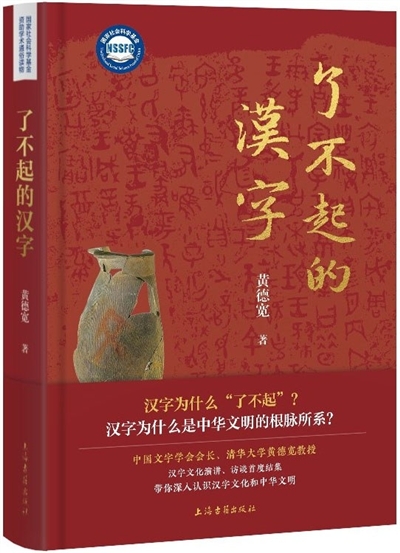

三千多年來,漢字化解了三次大的困境和危機 因時而變 生生不息

|

我經常被人問:“漢字是漢代的文字嗎?”“漢字是漢民族用的文字嗎?”準確地說,“漢字”是指記錄漢語的文字或書寫系統。其實在先秦不叫“漢字”,叫“文”“字”“書”“名”“書契”。“文”和“字”連在一起是從秦始皇時代開始的,當時推行“書同文字”,這個名稱一直延續到近代。

那么,漢字是如何起源的?什么時候開始有漢字的?與漢字有直接聯系的,目前發現最早的是山西襄汾陶寺遺址(公元前2600-前2000年),這里發現的陶罐上出現了“文字”的“文”。這個字肯定是漢字的前身,除此以外還有其他的符號。這樣一算,漢字歷史就有四千多年,這個時代相當于史書記載的夏代。我們讀司馬遷的《史記》,三皇五帝夏商周,從夏代開始才有完整的世系記載,自大禹一代一代傳下來,這恐怕不是偶然的,漢字完全有可能在夏代已經形成。

在漫長的歷史進程中,漢字曾經歷了三次重大困境和危機。

造字困境

第一次是構形困境、造字困境。

從夏代到殷商甲骨文,其間經歷了很長時間的發展,所以我們看到甲骨文是成系統的、完善的文字體系。

就甲骨文來看,早期的漢字構形方式是以形表意,客觀上有一個物象,把這個物象描寫下來造一個符號,就是所謂的象形字。用東漢文字學家許慎的話講是“畫成其物,隨體詰詘”,即把物象畫下來,隨著物象的形狀形成彎彎曲曲的線條。

有些字不太好用象形表示,例如“上”“下”,但是古人很聰明,“上”“下”是相對應的概念,畫一橫作參照,在長橫上面畫一個短橫就是“上”,長橫下面畫短橫就是“下”,長橫可以寫得彎曲一點。這就是指事字。

這真是很奇妙,“見形知義”。

有很多人說漢字太好了,一看就知道是什么意思,但其實不是那么簡單,有很多符號實在沒有辦法畫出來。例如“思考”怎么畫?畫不出來。我們講話的時候有很多虛詞,古人講話有“之乎者也”,這些虛詞也畫不出來。這就是漢字遇到的第一個困境,很多東西無形可象,造不出字來,這個文字系統就沒法完善,如果找不到解決辦法,這個符號系統就要走向滅絕。

古人很聰明,想到兩個辦法。第一個辦法是假借,抽象的概念造不出字來,就用同音符號替代。據統計,甲骨文中有70%的字是假借字。除了假借,還有另一種造字方法,就是用一個符號表示這個字的意思,再借一個符號來表示這個字的讀音,把意義和聲音合在一起就是形聲造字法。例如“雞”字,拿一個“隹”字加上“奚”聲就造出來“雞(雞)”字。

形聲字一出現,漢字就突破了“無形可象”的困境,走上了方便造字的康莊大道。

書寫困境

造字困境突破以后,并不是萬事大吉,很快遇到了第二個困境,就是書寫困境。

早期的文字,象形性很強,按照形象彎彎曲曲去寫。到了春秋戰國時期,社會發展非常快,文字使用面越來越廣,連一般的工匠制造器物也在上面標識文字。工匠寫字不可能像廟堂之人那樣坐在那里描摹,于是追求簡省,這種簡省就改變了早期文字的一些形態。也就是說,按傳統的寫法,漢字又進入一個困境,即古體漢字書寫效率低下,和現實用字要求快捷方便形成了矛盾。

怎么突破這個矛盾?有些人開始草率地書寫,改變它原來的樣子。戰國時已經開始出現這個現象,例如一些兵器上的字,不專門考證沒有辦法辨認,寫得很潦草,人們通過這個辦法來突破書寫效率低下的困境。這種突破改變了古文字的書寫系統,帶來了整個文字系統的古今轉型。

秦簡上的字改變了篆書曲線筆畫,線條趨向平直,這就是早期的隸書。秦始皇統一中國后,推行“書同文字”的文字政策,用的規范字體是小篆。但是一般的日常用字使用的是隸書,隸書就是篆書的簡寫,把篆書彎彎曲曲的線條變成平直的筆畫,這就是所謂的“解散篆法”。一直發展到漢武帝時期,隸書成熟了,形成了新的字體,改變了古文字的形態和面貌。

正因為隸書的變化,古文字變成了今文字,今文字指的是隸書,古文字指的是小篆以前的文字。

但是前人覺得隸書的書寫還不夠快,于是漢代還出現了草書。草書就是隸書的草寫,筆畫和筆畫連帶在一起,寫起來隨心所欲,不過,由于辨認起來很困難,規律性不強,所以過猶不及,就沒有作為一種正規字體推行開來。

比草書規范一點,比楷書又快一點的中間狀態,是行書。行書“風流婉約”,寫得很漂亮,最好的行書是王羲之的《蘭亭集序》,號稱“天下第一行書”。行書也是適用的手寫體。

漢字從古老的形態轉化成抽象的符號,使得漢字突破了第二個困境。這個過程時間跨度很長,從戰國開始醞釀、試驗,經過了秦漢之際,然后經魏晉到隋唐楷書才完全成熟。

存亡危機

印刷術和科舉制度對漢字的穩定發揮了重要作用,漢字的地位越來越高,成為一個相當穩固的系統。

然而,更大的危機還在后面,甚至關系到漢字的存亡。

18世紀西方發生了工業革命,開始了現代化歷程,實力大增,日本明治維新后也開始學習西方。隨著鴉片戰爭、甲午戰爭的失敗,國家民族陷入危亡關頭,怎么辦?有一部分人開始反思,提出“師夷制夷”,于是想從語言文字上進行改革。當時漢字改革的討論非常熱烈,社會上的一些精英人物都支持拼音文字,廢除漢字,還提出了一些具體方案,例如趙元任等提出的《國語羅馬字拼音法式》。

后來,因為抗日戰爭的原因,文字改革問題被擱置。民族救亡圖存的過程,也是中國現代化轉型的時期,古老的漢字被推向生死存亡的懸崖邊緣,實際反映的是古老的中華農耕文明的生存問題。

今天,漢字從危機中走出來了嗎?未來漢字會不會消亡?

其實,漢字是我們自己的文字,我們深厚的歷史、文化和傳統決定了我們不可能廢除漢字,把漢字廢除了我們就不能走向歷史,我們的文明就中斷了。漢字融入每個中國人的生活中,融入我們的深層心理結構中,沒有漢字,中國人的靈魂就沒有地方擺放,因為漢字使我們在世界上獨樹一幟。

三千多年來,漢字化解了三次大的困境和危機,確實是了不起。漢字從古到今成為唯一還在使用的古典文字,與時俱進,生生不息,就是由于因時而變,在自身的文化要素中尋找新的生存要素。我想未來也會如此。

(原載《北京日報》,作者為黃德寬)

編輯:但堂丹

相關新聞

-

以燈謎書法迎元宵佳節 邱志杰“書寫計劃”將進永慶坊

《上元燈彩圖》是一幅珍貴的古代市肆風俗畫,由佚名畫師繪制,畫作描繪了明代年間南京地區元宵節時的街市景致,畫中各色燈籠營造...

-

咸寧高新外校小學部開展英語書寫大賽 “英”你精彩 “語”你成長

為了提高學生學習英語的興趣,規范學生書寫。本次比賽,大大提高了學生端正書寫的態度,養成良好的英語學習習慣。

-

咸寧實驗外國語學校舉行書法比賽

此次活動不僅為學生提供了一個展示書法的舞臺,也豐富了學生的課余生活,極大地激發了同學們寫字的興趣,為同學們今后正確、...

-

咸寧市第十四小學師生硬筆書法比賽

為教師們提供了展示學習和交流的機會,提高了教師寫好規范字的意識與能力,提升自身綜合素養起到了積極的推動作用。

-

如何提升書寫能力

記者陳希子書寫是青少年在漫漫求學路中必須具備的能力,如果存在字跡潦草、書寫不規范等問題,會影響答題“卷面分”,書寫能...

-

重磅微視頻:中國答卷

總監制:周宗敏監制:田舒斌倪四義策劃:郭奔勝周紅軍劉加文徐壯志執行策劃:夏小鵬湯丹鷺徐倩導演:馬軼群文案:董小嬌王子...

-

陳履生抗疫百字巡展在董繼寧美術館開展

咸寧網訊記者見博報道:4月7日, ,從4月10日——5月10日, “自省的書寫”巡展將在董繼寧美術館開展。此次展覽由市委宣傳部、...

-

“自省的書寫”陳履生抗疫百字巡展走進咸寧

咸寧網訊咸寧日報記者姜明助、見博報道:4月10日下午,第七屆“山水咸寧”中國畫作品邀請展暨“自省的書寫”陳履生抗疫百字巡...

-

咸寧市領導宣講十九屆四中全會精神時要求奮力書寫“中國之治...

咸寧網訊咸寧日報全媒體記者王恬報道:12月3日下午,副市長汪凡非在市會議中心宣講黨的十九屆四中全會精神。汪凡非要求,全市...

-

怎樣提升孩子拼寫能力

“孩子開始學拼音了,作業是寫a、o、e,雖然已經學過兩周,寫過很多遍,但孩子在做這個作業時仍然感到很為難。

① 凡本網注明"來源:咸寧網"的所有作品,版權均屬于咸寧網,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明"來源:咸寧網"。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。

② 凡本網注明"來源:xxx(非咸寧網)"的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。

③ 如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。

娛樂新聞

-

人藝“經典保留劇目恢復計劃”開篇之作 《風雪夜歸人》4月25...

2025-03-27

2025-03-27

-

摘下神探濾鏡 《黃雀》講述充滿“鍋氣”的人物和故事

2025-03-27

2025-03-27