“境界”是一個古老的哲學問題。在中國哲學傳統中,“境界”所包含的問題領域甚廣,大體而言,主要與人之品德、情趣、學識、氣象、人格等內在精神世界的各方面相關,難以用概念語言明確界說。

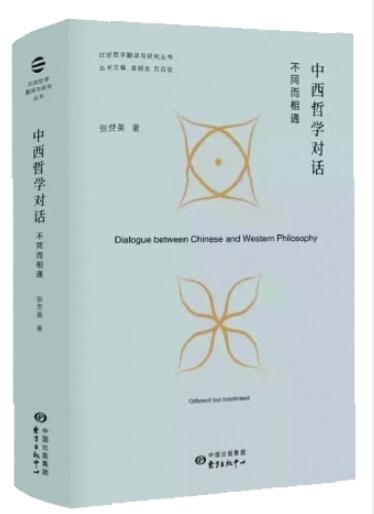

中國古代哲人多以詩意的語言描述人之內在精神世界,以人格的完成為“境界”理論的旨歸。在以王國維、馮友蘭、馮契等哲人為代表的近現代中國的諸種境界論思想中,境界與言說的關系雖然并未被加以專門論述,但對這一問題的思考已多見于諸多論者的思想中。張世英先生在批判繼承前賢思想的基礎上,在中西對比、古今貫通的宏闊視野下,為“境界”這一中國傳統思想中的重要概念增添了嶄新的思想內容,完成了《中西哲學對話——不同而相通》,也為境界能否言說、以何言說的問題賦予了具體的理論形態,并提供了新的答案。

境界的“可說”與“不可說” 張世英依據人的精神自由程度,將人之境界劃分為四個層次,從低到高分別是“欲求境界”“求實境界”“道德境界”“審美境界”。他認為,這四種境界之間的關系以較為復雜的狀態展現在個人的實際人生中。現實的人往往是四種境界兼而有之,并非獨具某一種境界。以上四種境界在個人身上有著不同的比例,有的人高境界所占比例較多,有的人低境界所占比例較多。現實生活中的人因此呈現出了不同的生存樣態。不同層級的境界之間并非彼此隔絕,高境界的內容也時常會顯現于低境界之中,這使得人在各個境界中的具體活動展現出了不同的價值原則。

境界所具有的復雜性,不僅體現于個人身上,也體現在不同民族和時代的文化中。在張世英看來,“在人與萬物融為一體的現實生活世界之中,語言是世界的意義之寓所”。根據人之活動性質的不同,語言的性質和意義也可分為多種。就性質而言,語言大體可劃分為認識語言(包括科學認識的語言)、功利語言、倫理道德語言、審美語言、宗教語言;語言的“意義”與之相應可劃分為認識意義、功利意義、倫理道德意義、審美意義、宗教意義。各種層次的人生境界在具體個人實際生活中的關系是極其錯綜復雜的,人在各個境界之中的文化活動亦絕非彼此隔絕的,也是錯綜復雜地交織在一起。如科學認識活動往往也摻雜審美活動,審美活動也無法離開認識活動等。因此各種語言的意義也不是相互分離的。

與境界的“可說”與“不可說”相關,語言亦可被劃分為詩的語言與非詩的語言。認識、功利、倫理道德語言皆是非詩語言,因受人之主客二分的“在世結構”的限制,只能用于表達“欲求”“求實”“道德”三種境界中的內容,在面對“主客合一”的“審美境界”時則顯得蒼白無力。審美境界在非詩語言面前成了“不可說”的對象。唯有詩的語言才能對審美境界予以言說,道出非詩語言所不能表達的意義和內容,使境界中原本“不可說”的內容變為“可說”。通過詩的語言與非詩語言的結合,使世界的豐富意義全面開顯出來。

“在場”與“不在場”緊密融合

張世英認為,“境界”是主客觀交融合一的產物。“‘境界’就是一個人的‘靈明’所照亮了的、他所生活于其中的、有意義的世界”,即每個人當下生活于其中的具體的時空場域,“也可以說是濃縮和結合一個人的過去、現在與未來三者而形成的一種思維導向。”

這一“時域”與思維導向不僅展示了個體生命當下“在場”的生存狀態,同時也包含其過去和未來等隱沒于“在場”背后的“不在場”的內容。因此,要試圖說明個人的“在場”與“境界”,就必須要對其背后的“不在場”的內容,如其所處的社會歷史環境等內容加以考究。

張世英援引狄爾泰的觀點認為,日常語言的結構中含有“詩性特質”,因而既能夠保持個人的獨特性,又能使個人與他人取得共識和相互認同。正是語言的這一“詩性特質”使得人與人能夠相通。人之現實生活總是“在場”與“不在場”緊密融合在一起,“說出的”總是帶有“未說出的”成分,而日常語言大多數情況下并不一定能夠完全發揮出其詩性特質。詩的語言(嚴格意義上說是語言的詩性特質)的一大特點即是主客合一,能夠融合“在場”與“不在場”。而這一特質是以“主客二分”為基礎的日常語言、科學語言并不具備的。詩的語言具有最強的“思辨性”,能以最簡約的形式表達最精微、最深遠的內容,這也是非詩語言所無法比擬的。

張世英進而指出,詩的語言因以人與世界的融合為存在論根源,重視不在場者并使之得以顯現,因而能夠超越“在場”并通達至“不在場”,從而使人領悟并上達至“萬物一體”的理想境界。詩的語言在此并不是指具體的詩歌藝術作品,而是一種哲學意義上的語言表達方式。在張世英的思想中,詩的語言不僅能夠描繪廣大的世界,也是使人與世間萬有相融通的門徑所在。

在張世英的境界論中,人逐漸體悟到物物、人物及人人之間相互聯系、影響、作用的“通性”,掌握了“從無限的觀點看事物”的方法,這便是“超越”的精神修煉過程。

“萬有相通”與“萬物一體” 張世英認為,“萬有相通”與“萬物一體”不僅是最高的境界,也是使“不可說”的境界化為“可說”的形而上學基礎。他采借了海德格爾“澄明之境”一詞以表達最高境界。這一境界亦即“審美境界”。他強調,“澄明之境”是一個表征世間萬有之“通性”的本體論(存在論)范疇。對這一境界的訴說必然要通過語言的詩性或詩性的語言才能得以完成。“澄明”即在于“體悟到萬物各不相同而又‘相互隸屬’、相互融通為一整體”。

盡管這一“澄明之境”讓人認識到自身的有限性,并要求人從眼前的有限超越到背后的無限中去,但絕不是要讓人疏離現實的人生與生活,而是對人生領域、人生視野的一種擴展,要求人不斷拓展現實性,使人生的意義更加豐富多彩。張世英的境界論因此具有了既入世、又出世,主客觀相統一的性質。

張世英又借助了中國哲學傳統語匯,將最高的境界表述為“萬物一體”。這一“萬物一體”的理想境界不僅是在場者與不在場者的統一,也是真、善、美等價值之總根源。“通”被張世英視作“萬物一體”之境界的主要特征。他將事物之間所具有的相互聯系、相互影響、相互作用、相互轉化等關系皆視作“相通”,并將“相通”的關系從同類、相似的事物之間擴展到了不相似乃至對立的事物之間,認為相通的最大范圍即是“天人合一”與“萬物一體”,世間萬物彼此千差萬別,卻又彼此融通。他認為,“萬物一體”既是不同境界之間得以溝通的哲學本體論依據,也保證了主體之間的相互理解與溝通,使得人與人之間甚至人與物之間以“語言”為媒介進行交流成為可能。

張世英對境界的思考帶有真切的現實關懷。他的境界論的理論不只在于提高個人內在修養,更在于使人具有尊重、關愛他者的精神。雖強調詩意與審美,但他的境界論絕不是一種“恬靜”“淡遠”甚至“冷漠”“自私”的或“個人主義”的境界論。張世英強調,“萬物一體”之境雖然高遠,但絕不是奧秘的、無法企及的,它在現實事物與人的生活之中充分展現了其“公開性”。??(咸寧日報綜合)